2020年上海青少年阅读大会是由上海少年儿童图书馆、青年报、阿里巴巴天天正能量以及多阅公益共同发起,通过在线行形式呈现一些优秀学校的示范小组活动,让观众感受到阅读的魅力,促进青少年阅读习惯的养成,让阅读滋养人生。

本次鲁迅故里人文阅读活动是与浦东协和双语学校合办,是以万物启蒙课程创始人钱锋老师带领的协和双语学校绍兴游学活动为基础的展示总结活动。钱锋老师是全国知名课程专家,2016年度全人教育奖提名获得者,《教育家》等杂志封面人物,著有《重读经典课文》《万物启蒙通识读本》等。

今天的活动中我们邀请到了重量级嘉宾——上海鲁迅纪念馆研究室副主任乔丽华老师,乔老师对鲁迅和绍兴之间的故事都有非常深入的研究,曾经参与主编《鲁迅和他的绍兴》。

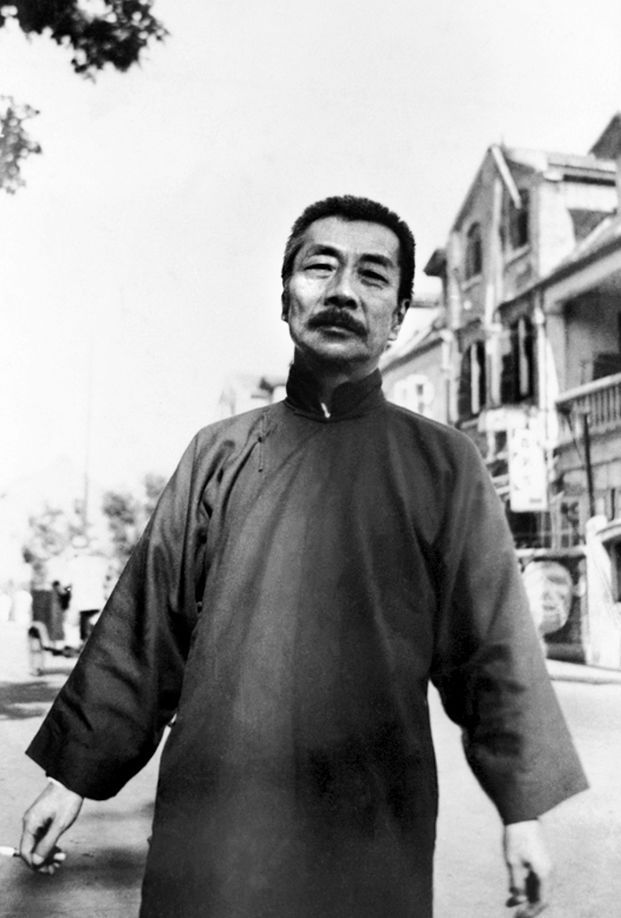

乔丽华

上海鲁迅纪念馆研究室副主任、研究员,中国鲁迅研究会理事,复旦大学中文系博士;主要从事鲁迅及现代作家研究,近年来的代表性著作有:《“美联”与左翼美术运动》《我也是鲁迅的遗物——朱安传》《藏家鲁迅》等。

研学分享

《兰亭集序》

[ 晋 ] 王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

01.

如果说在绍兴研学的经历是一本书,那么兰亭集序就是它的封面。山清水秀的兰亭是绍兴的一张名片,也是这次绍兴研学的第一站,浅青色的酒盏顺着溪水顺流而下的情景仿佛就在眼前。鲁迅故居,这一座古色古江的建筑凝固了多年的历史,百草园中深深浅浅的绿色流淌着多彩的生机。也曾在青山绿水,烟雨蒙蒙的东湖,学着古往今来文人墨客的样子吟诗作对,领略移情山水的滋味。在黄酒厂里,新酒、老酒随着时间愈加醇厚,无疑不让我们垂眸深思。最后一站是小桥流水、粉墙带瓦的鲁镇,在其间行走就是对鲁迅小说的一次身临其境的阅读,或许绍兴研学本身就是一场阅读。

《从百草园到三味书屋》节选

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子,忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱, 蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着,木莲有莲房一般的果实,何首乌有臃肿的根。有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来,也曾因此弄坏了泥墙,却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。

冬天的百草园比较的无味;雪一下,可就两样了。拍雪人(将自己的全形印在雪上)和塑雪罗汉需要人们鉴赏,这是荒园,人迹罕至,所以不相宜,只好来捕鸟。薄薄的雪,是不行的;总须积雪盖了地面一两天,鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪,露出地面,用一支短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。但所得的是麻雀居多,也有白颊的“张飞鸟”,性子很躁,养不过夜的。

这是闰土的父亲所传授的方法,我却不大能用。明明见它们进去了,拉了绳,跑去一看,却什么都没有,费了半天力,捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天便能捕获几十只,装在叉袋里叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由,他只静静地笑道:“你太性急,来不及等它走到中间去。”

02.

虽然现在的三味书屋已经修齐一新,但似乎还能从草木间感受到鲁迅先生当时在这玩耍时的乐趣。在百草园里,老师带领着我们寻找鲁迅先生当年辨识的万物,并通过简单手绘和语言描写的方式,让我们对这些昆虫和植物有更加清楚和深入的了解,这可真是件趣味盎然的事。我和小伙伴们细细品读文章的描写,认真细致地在百草园里寻找鲁迅先生儿时的乐趣源泉。

每当发现一种新的植物或昆虫的时候都会欣喜若狂,和小伙伴们分享。倘若你看到圆圆的、带刺儿的、像小珊瑚串成的小球,那一定就是覆盆子了。你若是看到一棵高大的树,树上的叶子边缘有小小的锯齿,整片叶子宛如一个可爱的小豌豆荚,便一定是皂荚树了。老师对我们说,从前的人们经常用皂荚树的叶子来洗衣服,洗得十分干净,让人不禁赞叹原来这样看似不起眼的小叶子还可以有这样特殊的作用,那么大自然里还有多少奥秘等着我们去发现的?

在这次研学活动之前,除了读别人的文章和看纪录片之外,鲜少有机会能够这样清楚地认识植物和昆虫。亲眼看到他们的时候才感觉到自己是真真切切地了解了他们,仿佛和他们成为了好朋友。处在互联网时代更应该去接触大自然,尝试和大自然交朋友,也许我们也可以成为发现大自然的奥秘的幸运者。

《从百草园到三味书屋》节选

三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:

“人都到哪里去了!”

人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!”

于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……”

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

先生读书入神的时候,于我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我是画画儿,用一种叫作“荆川纸”的,蒙在小说的绣像上一个个描下来, 像习字时候的影写一样。读的书多起来,画的画也多起来;书没有读成,画的成绩却不少了,最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像,都有一大本。后来,因为要钱用,卖给了一个有钱的同窗了。他的父亲是开锡箔店的;听说现在自己已经做了店主,而且快要升到绅士的地位了,这东西早已没有了罢。

03.

三味书屋是鲁迅从小接受教育的地方,研学使我们真正进入他所写的文章中,体会到鲁迅当时的所见所闻,将书中的情景搬至眼前,亲眼看到了书桌右角那个约一寸见方的“早”字才能体会到他的勤奋。鲁迅的成长和他接受教育的环境造就了日后的性格、文魂与思想。在鲁迅笔下他给予了故乡一个非常丰满的形象,成年之后对于故乡的怀念,大多都是在借故乡怀念自由自在的童年时光,而非绍兴本身。幼时的所见所闻极大地影响了他的作品。鲁迅在绍兴留下的自在和快乐,他的散文中所说的美好回忆,在绍兴留下的遗憾和痛苦,促使他对封建社会的深恶痛绝,磨砺了他笔尖的锋芒。

《孔乙己》

有一天,大约是中秋前的两三天,掌柜正在慢慢的结账,取下粉板,忽然说,"孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢!"我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道,"他怎么会来?……他打折了腿了。"掌柜说,"哦!""他总仍旧是偷。这一回,是自己发昏,竟偷到丁举人家里去了。他家的东西,偷得的么?""后来怎么样?""怎么样?先写服辩,后来是打,打了大半夜,再打折了腿。""后来呢?""后来打折了腿了。""打折了怎样呢?""怎样?……谁晓得?许是死了。"掌柜也不再问,仍然慢慢的算他的账。

中秋之后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音,"温一碗酒。"这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道,"温一碗酒。"掌柜也伸出头去,一面说,"孔乙己么?你还欠十九个钱呢!"孔乙己很颓唐的仰面答道,"这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。"掌柜仍然同平常一样,笑着对他说,"孔乙己,你又偷了东西了!"但他这回却不十分分辩,单说了一句"不要取笑!""取笑?要是不偷,怎么会打断腿?"孔乙己低声说道,"跌断,跌,跌……"他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙己。到了年关,掌柜取下粉板说,"孔乙己还欠十九个钱呢!"到第二年的端午,又说"孔乙己还欠十九个钱呢!"到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见--大约孔乙己的确死了。

04.

在研学的时候我们去了咸亨酒店,在那里我们喝了黄酒,想到了鲁迅先生的孔乙己,现在还可以看到鲁迅先生描述的大柜台,最让人觉得有趣的是大柜台的墙上贴了一个小粉板,上面还写着孔乙己欠了十九钱,通过柜台我仿佛看到了因为偷东西而被打断腿的孔乙己落魄地坐在地上,沾满泥的手里面拿着一碗酒,周围有四五个人在嘲笑他又偷东西了。

当初看这篇文章的时候非常不解,为什么一个人有手有脚但他就不好好工作,非要偷东西呢?后来我学习历史知道在那个时候,很多读书人只知道死读书,一点生活技能都没有,什么都不会做。

《五猖会》

因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅、饭菜、茶炊、点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

这所谓“书,是指我开蒙时候所读的《鉴略》。因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多拣单数的,所以这使我记住我其时是七岁。

我忐忑着,拿了书来了。他使我同坐在堂中央的桌子前,教我一句一句地读下去。我担着心,一句一句地读下去。

两句一行,大约读了二三十行罢,他说:

“给我读熟。背不出,就不准去看会。”

他说完,便站起来,走进房里去了。

我似乎从头上浇了一盆冷水。但是,有什么法子呢?自然是读着,读着,强记着,——而且要背出来。

粤自盘古,生于太荒,

首出御世,肇开混茫。

就是这样的书,我现在只记得前四句,别的都忘却了;那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了。记得那时听人说,读《鉴略》比读《千字文》、《百家姓》有用得多,因为可以知道从古到今的大概。知道从古到今的大概,那当然是很好的,然而我一字也不懂。“粤自盘古”就是“粤自盘古”,读下去,记住它,“粤自盘古”呵!“生于太荒”呵!……

应用的物件已经搬完,家中由忙乱转成静肃了。朝阳照着西墙,天气很清朗。母亲、工人、长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中呜叫似的。

他们都等候着;太阳也升得更高了。

我忽然似乎已经很有把握,便即站了起来,拿书走进父亲的书房,一气背将下去,梦似的就背完了。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

05.

在百草园时,鲁迅在文章中表达的大多是自由和快活,但是鲁迅先生的父亲却鲁迅有严格的要求。从《五猖会》可以看出,有着专制思想的鲁迅父亲认为不读书就没有资格出去玩。当我看到那百草园的时候,还不禁心生失落,他还是被拘束在高高的院墙之内,死板的教育风格,读书与背书,足以使学生感到枯燥,并且鲁迅家的女佣阿长也或多或少限制着鲁迅的天性。以长妈妈讲给鲁迅讲美女蛇的故事为例,能看出长妈妈也希望能控制住鲁迅的行动范围,但就是这样一个小小的院子,是鲁迅小时候的乐园。

《故乡》

我冒了严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从蓬隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。阿!这不是我二十年来时时记得的故乡?

我所记得的故乡全不如此。我的故乡好得多了。但要我记起他的美丽,说出他的佳处来,却又没有影像,没有言辞了。仿佛也就如此。于是我自己解释说:故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有如我所感的悲凉,这只是我自己心情的改变罢了,因为我这次回乡,本没有什么好心绪。

06.

去过绍兴之后,我发现鲁迅故居、附近的景色和鲁迅笔下阴郁沉闷的样子几乎截然不同。

绍兴十分繁华,除却时代变迁的原因也和鲁迅对故乡的复杂情感有很大关系。鲁迅在绍兴第一次看到人性的丑恶,但同时他也在百草园和三味书屋等地度过了快乐的童年。鲁迅的作品语言比较阴郁,尤其是描写故乡的几本小说中,例如《祝福》中的“天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。”“冬季日短,又是雪天,夜色早已笼罩了全市镇。人们都在灯下匆忙,但窗外很寂静。雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂。”

在这些语句中绍兴写得冷漠极了,拒人于千里之外,也许借这些文章讽刺旧中国所有愚昧的人民,所以这些文章里的故乡总是阴沉沉的。但在《朝花夕拾》中,我们可以看到一个更加温暖的绍兴,看到他快乐的童年时光。我觉得鲁迅对绍兴又爱又恨的复杂情感,造就了文章里截然不同的绍兴。

周洋

同学们在绍兴研学的过程中对鲁迅的文章有了更加深入的体会,有对于鲁迅成长环境的一种感同身受,也有对教育的一些思考,最后一位同学提到了鲁迅对绍兴的情感是又爱又恨,乔老师您认为这个表达是不是确切的呢?

乔丽华

很赞成这位同学的说法,听了几位同学的朗诵和他们的研学感想,我觉得很好。比如说第一位同学讲到《兰亭集序》,其实就谈到了绍兴的人文历史。绍兴是一个人文历史非常深厚的历史文化名城,不仅有王羲之,还有贺知章、陆游、唐宛、徐渭、王阳明、蔡元培、周恩来等等,文化名人数不胜数,鲁迅对这样一个文化深厚的故乡肯定是爱的。但是另一方面,他也是“恨”的,这个“恨”是批判,是哀其不幸,怒其不争。我们可以看到与你们年级相仿的、活泼捣蛋、无忧无虑、不爱读书的鲁迅,但是后来为什么会转变成一个非常深刻的鲁迅?是因为1893年他的祖父周介孚因母丧丁忧回乡,因为鲁迅的父亲屡次不中举,使得周介孚非常担忧他的前途,在得知此次的乡试主考官是他的相识殷如璋后,他决定行贿主考官,于是科场行贿但被揭发,被光绪皇帝钦定为“斩监候”,家中耗费巨资疏通关系,从此就坐了八个年头的牢,科举舞弊案后周家从此家道中落。那时的鲁迅也就13岁,家庭巨变下,他的思想、性格、行事产生了改变,《社戏》、《从百草园到三味书屋》里的无忧无虑的少爷时期结束了。舞弊案后父亲周伯宜被剥夺秀才名号,终身不得考科举,导致周伯宜性情大变,染上不好的习惯,患上重病,加之为了让祖父在狱中过得好点,周家耗费巨资疏通关系,消耗极大,为此鲁迅就变卖了一些家当换钱为父亲买药、延请名医,我们也能在一些文章里读到鲁迅出入药房和当铺的片段。同时大家庭的矛盾也在不断地暴露出来,特别是父亲去世后,整个家庭的重担落在长子鲁迅的肩头,家境陷入到了更加悲惨的地步,从1893年舞弊案发生,到1898年鲁迅离开故乡,13岁到18岁,这段非常重要的青年时期就在这样的生活中过去了,感受到了感受到了世态炎凉,饱受冷眼,正如他后来自己所描绘的那样,“像一匹受伤的狼,当深夜在旷野中敖叫,惨伤里夹杂着愤怒和悲哀。”,也自然而然地成为了“深刻”的鲁迅。家道中落后,他说他就看清了故乡人、周围亲戚的嘴脸,后来离开故乡去南京的时候,他说我是要逃离故乡。

1909年到1912年期间,日本留学回国以后,他回到了绍兴,先后在浙江两级师范学堂和绍兴府中学堂担任教师,在这不到两年的时间里,他又增加了对故乡的恶感。想必大家也关注到了这个重要的时间点——1911年辛亥革命,辛亥革命的风暴波及到浙江,绍兴光复了,鲁迅出任绍兴师范学校校长。但是,辛亥革命后一些守旧派纷纷掌权,绍兴的乱象与南京的开放、在日本受到的先进教育,令他心绪复杂,让他一心逃离,1912年,鲁迅去了北京。

鲁迅对故乡的感情,他眷恋、思念的是因为那是他亲人所在、童年生活之地、先贤文化深厚之地,但是对于它的保守与落后是深深的痛恨与批判的。

有一位同学提到了植物,鲁迅是非常喜欢植物的,少年时代喜欢的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》,从日本归来,在杭州浙江两级师范学堂和绍兴府学堂任教那几年,曾先后带领学生去西湖周围的孤山、葛岭和北高峰,以及禹陵一带采集植物标本,兴致勃勃,用的还是专门从日本带回来的“洋桑剪”。

还有同学提到了三味书屋读书的时光,虽然枯燥但是是他人生中最幸福、最无忧无虑的一段时光。另外有同学讲到孔乙己,这个卑微的人物凝聚的是一代科举制度伤害下的读书人的形象,包括他的祖父和父亲,父亲因科举而毁,祖父虽然成功过但最终也是惨烈收场。

另外有同学提到了《五猖会》中专制的父亲,这个父亲确实可怕,但这也是一个失败的父亲,他一心希望自己可以中举,也希望自己年幼的孩子也能好好读书最后中举。

还有同学读到《故乡》,这其实就是他最后一次回到故乡了。1919年他回绍兴变卖老宅,举家迁到北京,从那以后就再也没有回到绍兴了,我们可以观察到鲁迅居住过的都是比较开放的城市,比如北京、上海、广州。

周洋

鲁迅写《故乡》的时候是40岁左右,所以文章的悲凉中也包括了一个中年人回顾自己人生的感觉,特别是见到闰土恍如隔世,那之后就再也没有回去故乡了。

乔丽华

是的,其实绍兴和上海距离也挺近的,但是后期鲁迅再也没有回去过,一方面是对故乡的情感非常复杂,另一方面也和鲁迅的工作生活有关,他到了上海之后几乎没有再去外地了。

周洋

对的,还和他的社会经历有关,鲁迅后面变成了职业作家,还参加一些像左联这样的活动。刚才有一位同学提到对于三味书屋鲁迅是有一种悲悯之情的,好像与《从百草园到三味书屋》整体是有些矛盾的。其实他跟他父亲之间的关系也是比较复杂的,鲁迅15岁的时候他父亲去世,去世的时候才36岁,鲁迅对中医的印象以及后续去日本学医也和他父亲有关。有同学评价说鲁迅父亲是专制的形象,您觉得呢?

乔丽华

鲁迅的父亲其实是很有眼光的,他当时说过他的儿子一个应该去西方留学,一个去日本读书,还是接受了新思想的。当然对于鲁迅的学习,作为一个中国传统读书人,他的要求确实非常严格,也和一般的家长一样。其实鲁迅对父亲的复杂情感在《朝花夕拾》里的《父亲的病》一篇里,写到自己很惭愧,父亲的病对家庭压力很大,还经常发火,鲁迅可能也会怨恨父亲,所以说他对父亲是有很深的、非常复杂的感情的。如果同学们对他们的父子关系感兴趣,想要更全面地了解他们,建议大家去看周作人的回忆,鲁迅可能不愿意多说,但是周作人在解放以后写了大量回忆鲁迅和他的家族,同样的家庭环境下,周作人就很温和,而鲁迅就变得尖锐敏感。所以听到某一个评价时候,我们要从多方面进行思考。

主题讨论

这次研学中,同学们重点参观了鲁迅故居,相似的年纪也激起了他们对于鲁迅经历的私塾教育与现在的官方教育的优劣之处的讨论。

有同学认为学校教育里教材、知识都是以一种比较客观的方式传授给学生,会让学生在未来以比较公正、客观的方式去判断问题,有同学从专业的角度切入,认为学校传授给学生的知识与技能比起私塾教育而言更加全面和专业,学校拥有众多教师,术业有专攻,学科专业性明显优于私塾教育。学校还设计了综合素质方面的教育,更多地改变学生的思想,而私塾教育只注重文化类课程,课程比较单一,从学生的角度而言他们可能无法适应私塾教育,体会不到学习的乐趣。学校的教学方法的多样化的,私塾教育里老师采用的注入式讲课大大减少了学生们思考。

另一方的同学认为私塾教育中老师与学生长时间相处之下,会更了解学生们的个性,更可以因材施教,而学校教育会埋没同学们的个性与特征,以鲁迅为例,私塾求学期间老师肯定传授了许多知识,让他有所领悟,这对于他之后的文学创作是建立了不可磨灭的基础。私塾相对而言一个班级的人数比较少,而且老师也会长时间追踪。还有同学补充说私塾教育从小就要熟读经典,孩子们反复诵读多次墨迹之后才能了然于心,对经典没有标准化的理解也没有过多解读,只是在一遍遍朗诵中体会文章的内涵,对文章会有品读可以说百花齐放,也比较符合小孩子记忆力好但是综合思考能力不强的成长特点。还有同学就鲁迅是否在三味书屋和百草园获得了乐趣开展了激烈的讨论。

乔丽华

在讨论中同学们也贡献了很多独特的观点。鲁迅、胡适那一代很多都是从私塾出来的,在古典文学方面肯定有可取之处,但是后期私塾教育走向了极端化,完全为了科举而学习,比如《儒林外史》里的范进,为科举考试喜极而疯,还有鲁迅笔下的孔乙己,在这里读书就变得非常功利。以功利目的为指向的学习,不管是私塾还是学校都不会有乐趣,从个人观点而言,从私塾到学校,其实是从传统到现代的一个转变。鲁迅经历的就是这样的一个时代,是留在绍兴读书考科举还是去南京?有科举却要去上洋鬼子的学堂,那不是走邪道了吗?当时人最为不耻,后来鲁迅由南京水师学堂转入从矿路学堂学习,毕业后因成绩优异被选去日本留学,当时同去的还有陈衡恪(陈寅恪的长兄)、钱均夫(钱学森的父亲)等人。

周洋

想请乔老师为大家解疑一下鲁迅当时接受的到底是怎样的一种传统教育?

乔丽华

鲁迅虽然在他的文章里讽刺过一些老师,但是他一直很尊敬他的启蒙塾师寿镜吾先生,也和现在的我们一样,上学的时候你会遇到喜欢的老师,也会遇到不喜欢的老师,鲁迅在启蒙阶段就非常幸运的遇到了一位好老师,寿先生人正直,学问又好,因材施教,善于发现学生的优长,好的私塾老师会对学生产生好的影响,鲁迅在私塾期间是得到了系统的古典文学方面的训练。在日本的时候,鲁迅写的也是长篇文言文,其实鲁迅早年间写的很多东西都是文言文,他的文言文功底非常好,后来胡适引导的五四运动激烈地批判文言文、传统的教学方式,传统的教学方式确实有弊病,但在中国几千年的文化历史发展中,它也确实起到了重要的作用。抱着什么样的目的去学习其实很重要,比如同学们如果是怀抱着一定兴趣去学习,那是可以从学习中获得乐趣的。

周洋

“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,都是古代老师会用的方法,与现在的学校相比,对于老师的要求会比较高。鲁迅接受的教育其实是中西合璧的,乔老师认为从鲁迅的教育里有哪些是可以启迪当代青年的?

乔丽华

好奇心,刚才有同学提到了他对于昆虫植物的好奇,鲁迅自童年时期就表现出对“异端思想资源”的兴趣,其中博物学方面的内容占了相当大的比重――在《阿长与〈山海经〉》一文中,鲁迅写到好几种自己少年时代渴慕、喜爱、后来多方搜集的图书,比如《山海经》、《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、《花镜》、《尔雅音图》、《毛诗品物图考》等,在私塾有一点好处是保护了鲁迅的这种好奇心。

在仙台学医的时候,他写信和别人诉苦一天到晚背什么德语、什么解剖学,思想都僵化了。鲁迅在学习、接受教育的过程中也是在摸索的。比如在南京读新学堂的时候,他被家人叫回去考科举,成绩一般。后来留学日本选择医学专业,在这段学习经历中他意识到自己并不适合学医,这是他二十多岁时的一个失败经历。后来鲁迅弃医从文,一方面是认识到了自己不适合学医,另一方面也是意识到学习不仅仅是为了赚钱,因为当时很多的东京的留学生选择工科、医学是因为好赚钱,同时在辛亥革命前夕的环境影响下,鲁迅觉得他的学习还有更高的目标,他认为文学对于改造人性是有帮助的,可以把“旧人”变“新人”。为人不是一蹴而就的,同学们在学习中还是要遵循自己的兴趣,虽然免不了被分数、被家长要求,但同时更要朝自己感兴趣的方向发展。

研学收获

活动的最后,四位同学分享了他们在研学中的收获。

01.《绍兴就是一坛文化酿的酒》

从小有人和我说过,绍兴是一个文化重地,那里出过的文豪垂青志是孰不胜数,导致我以前对绍兴的印象一直是一个有着许多典故名人,文化厚重到已经成为一种负难的城市。可到了这边我发现相反,绍兴在这样的文化下依旧是舒服的,令人愉悦的,文化也随着河水流到到了这个城市的每个角落,安静、神秘,在绍兴探索的过程也是轻松悠闲的。

和平常一味地接受知识不同,你慢慢地探索的同时也在那里留下脚印,成为这座城市历史的一部分。

如果说那些描绘绍兴的文字,是在展示这座城市的历史,那么等你到了那边就会发现,绍兴这座城市已经把它的文化和历史融入到了其中,在绍兴我们对于这里的文化有了更深刻的体会,不仅仅局限于课本,在那里,我们走在被鲁迅称为乐园的百草园里,通过观察这里的花草万物来想象鲁迅在这里度过的快乐时光,用自己的感觉来理解和体会鲁迅对百草园的情感,这使我们对鲁迅、对百草园的印象都不只局限于课文,而是通过亲身感受到的环境来理解和揣摩。在河边吟诗才真正能体会到王羲之在创作《兰亭集序》时的心情和在那个时代专属的氛围,看这水天相和,想着家乡时也自然体会到了诗人在湖边产生思乡之情的缘由。

绍兴城的风韵和古朴在我心中是难以复制的,我们在研学中花了半天的时间逛了绍兴的小镇,令我感到惊奇的是不同于现代化的摩登建筑和商业化的运营模式,那里仍然是古城的样子,有着历史的堆砌和岁月留下的痕迹。这里的每一座桥,每一个平凡不起眼的商铺都有着属于它自己的历史故事,让人切身体会到了绍兴的文化底蕴,也感受到了文化的变迁在绍兴的体现。

绍兴对于我来说就像一坛古老又迷人的酒,外界那些美好的描述都不及自己亲自品尝,感受这坛酒中所蕴含的时间和历史遗留下来的味道,也希望即将前来绍兴的学弟学妹们能潜下心去探索这座城市,感受这座城市的历史精神,仔细品味这坛叫做绍兴的酒。

02.《玩中学,学中玩》

在绍兴东湖泛舟,面对清澈见底的湖水,我和几位同学竟吟起了柳宗元在小石潭记中写的“伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出”,我惊讶于自己竟能将古诗词自然地流露出来,面对这样美好的事物,自己也能用美好的语言表达出来,现在想来生活、语文和情感之间的联系也是十分紧密的,而这恰恰也是研学给我们带来的身临其境。在书中读这些能感受到也只是三三两两,并不完全,现在才发现生活中真的有这样的景致。

突然回忆起吟诵完之后,段老师说,柳宗元在写这篇文章时的心情是寂寥无人、凄神寒骨、悄怆幽邃,而我们现在却用这段描写来表达自己内心的喜悦,其实这也说明了不同的人在面对相同的风景时也会有不同的心情。

在兰亭曲水流觞时,老师提议让大家背诵古诗文,大家都还沉浸在游玩的乐趣中,不愿配合,没想到老师让我们换上古时文人墨客所穿的长褂,拿起他们饮酒的觞……置身于此情此景是课堂上不曾有过的,而把课堂上枯燥的背诵融入到当下的氛围之中,也使大家顿时兴致盎然,充分体会到了当时的文人学士吟诗作对的乐趣。

在百草园前,我们把鲁迅先生笔下百草园的样子与现实生活中的作对比,也盼望未能听到那油蛉低唱,叫天子直冲云霄,在走过一道石桥来到三味书屋,看着书桌左上角“君子自重”四字和右下角的“早”字,都让我们颇有感悟,向鲁迅先生学习严于律己、自我勉励的精神,也是我们这次绍兴研学旅行的一大收获。

研学旅行能让我们有机会穿越时间空间的阻碍,仿佛回到作者笔下当时的情景,亲历作者所经历的人事物,将课本生活情景和我们自有的情感结合在一起,激发出对作品更深刻的理解。在玩中学,在学中玩,我想这就是研学真正的意义所在。

03.《课堂也可以在窗外》

我们迈出了课堂,走进了大自然,开启了我们期待已久的研学之旅。窗外的课堂不仅限于学习学术类的知识,更有了解人文历史和实地探查的条件。比如说我们本来只在课本里面领略过百草园的风光,但是通过这次研学,我们真正的看到了鲁迅先生笔下紫色的桑葚,光滑的石井栏和高大的皂荚树,也看到了鲁迅先生儿时和他的小伙伴们经常嬉戏玩耍的地方,看着荒芜的院子,我的脑海里也浮现出了他在树荫底下纳凉的惬意场景。我觉得游学使我放慢了脚步,观察到了平时不引人注意的花草树木,也让我细细品味了大自然的经验与奇妙。

当然窗外的旅途不光可以看到从未涉足的风景,同样也可以增加和身边的人的交流。在学校、课堂,我们忙于理解书本上的内容,有时无暇顾及身边的人,但是在窗外的课堂里,我们可以时不时和身边的小伙伴交流自己的想法以及不明白的问题。

虽然有时我们会因为一些问题产生小小的分歧,但是我们知道思维的火花是要靠不同的观点才可以激荡出来的。甚至让我与平时没有什么交集的同学,因为兰亭的一处书法作品增进了不少交流,之后的学习中也增进了不少感情,时不时会交流一些自己在文学上的看法。

游学旅行说不定也可以让你收获到一两个有共同语言、共同想法的朋友。总之在旅途中用心感受和体验,或许可以发现课堂外面的世界里小小的美好的碎片。

04.《在研学中探究》

探究式学习是生活中一项很重要的技能,美国科学家富兰克林进行风筝实验,将闪电引入小瓶中,最终研究出导电性,而牛顿被苹果砸中后,寻追根寻底,发现了万有引力的存在,并不是科学家才能探究,我们每个人都能培养探究的能力,通过观察、对比、分析、查找资料等方式,由浅入深地挖掘本质,追寻真理。

这次去绍兴研学,我们不仅领略到绍兴的历史人文,也在一次次的活动中培养探究能力。

游学第一天下午,我们来到八字桥,八字桥是绍兴的历史文化古迹,老师分发了研学任务单,我们按照要求展开探究学习。我们观察桥的形态、时间、石拱、制造材料,观察桥的地势、走向。有些同学还对桥拍照以供之后学习。老师和同学还和当地老乡攀谈,了解桥的历史、建造故事。整个桥成八字形,由石块筑成,中间有一个方形桥拱,南北走向,栏杆上雕刻着二龙戏珠图,栩栩如生,巧夺天工。这是中国最早立交桥,经过岁月洗礼仍未倒塌,充分反映了中国劳动人民的智慧。

回到宾馆,我们在网上查找了相关资料,比如八字桥的命名来历、传说、发展等,同学间的相互交流让我们对桥有了更深入的了解,也对绍兴的人文历史有了更多的了解。我们从老乡口中了解到,村中有这样一个习俗,村民每当婚事,夫妻乘船经过八字桥寓意传承家乡历史文化,这个引发了我们对绍兴这个城市的兴味。

在兰亭,根据游学手册我们探讨了王羲之《兰亭集序》书法贴,让我们赞叹不已。同学们有很多成语来形容他的字体,飘逸隽永、高古朴拙、苍茫大气。在陈列馆,我们还找了20个形态各异的“之”字,领略欣赏了王羲之纷呈的书法艺术。我最欣赏的是兰亭集序第10行,即“足以极视听之娱”的“之”,横折撇捺连贯一气,浑然一体,蛟若游龙,笔法稳健,均匀美观,这让我对书法的笔法产生了更多好奇。

探究的学习方式对我们的生活和学习产生了很大的帮助,它让我们更自主、更自由地学习,多角度、更大空间、更多元丰富,也让学习充满了趣味。在公园赏花时,看见姹紫嫣红的花,我们可以提出鲜花为什么色彩斑斓?用科学的精神探究他背后的奥秘,我们一定能收获更多。

结语

迈出了课堂,走进了大自然,窗外的课堂不仅限于学习学术类的知识,更有了解人文历史和实地探查,感受拥有厚重文化的绍兴,在旅途中感受“玩中学,学中玩”,感受“探究式学习”方法的魅力。

研学活动可能只能一年一、两次,乔老师告诉大家在平时的外出旅行中也是可以随时研学的。全国各地都有名人故居,上海就有许多,同学们也可以充分利用起来;出国旅游的时候,比如去日本东京的时候,可以看看东京大学附近的“伍舍”,日本近代大文豪森鸥外和夏目漱石先后居住于此,鲁迅是它的第三位名人租户,在日本一向衣食住行很艰苦的他,在1908年春天,鲁迅兄弟俩和许寿裳、朱谋宣、钱均夫一起分担摊房租,五人一起住进了这座豪宅,因有五位同学合住,故取名为“伍舍”。

乔老师也向同学们推荐了三本鲁迅相关的书籍,对于想深入了解鲁迅的同学们而言值得认真研读:藤井省三的鲁迅《故乡》阅读史,周作人的《鲁迅的故家》和《鲁迅的青年时代》。

也许大家对鲁迅的认知比较标签化,但是深入了解之后你会发现鲁迅是非常可爱的。如何成为一个像鲁迅那样有思想的人?这非常困难,思想是逐步形成的,与自己的经历息息相关,但是多多阅读鲁迅的文章,深入了解,你也许就可以更接近鲁迅。

读经典·致青春

2020年上海青少年阅读大会

第四场 鲁迅故里人文阅读活动

<<

>>

/ END /

往期活动回顾